"আমাদের বাড়ির দাওয়ায় বসে আমি রেলগাড়ি দেখতাম। খেলনা রেলগাড়ির মতো ছোট, দূরে মাঠ চিরে হু হু করে ছুটে যায় সেই রেলগাড়ি। ঝকঝকে দুপুর, ঝকঝকে নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, দু-চারটে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকা তালগাছ, বাবলাগাছ আর বট-পাকুড়ের মধ্যে দিয়ে মৃদু বাঁক নিয়ে চলে যায় সেই রেলগাড়ি।

আমাদের বাড়িটা ছিল গ্রামের এক প্রান্তে। ঠাকুরদা যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে এসে, আমাদের জন্মের আগেই, ঐ বাড়িটা করেছিলেন। খান চারেক করুগেট টিনের বড় বড় ঘর, একটা খড়ের দোচালা রান্নাঘর, গোয়াল, ঢেঁকশাল। রান্নাঘরের পিছনেই একটা ডোবা। ডোবায় ছিল মশা আর জিয়ল মাগুর-চ্যাং। ছোট ছোট মাটির সরার মতো দুড়োর বাচ্চা জল থেকে ডাঙায় উঠে আসত। সেখানেই গ্রামের শেষ, তারপর মাঠ- ফাঁকা, সবুজ মাঠ। একদিন, আমাদের বাড়ি আর রেলপথের মধ্যে স্যাকরা কাকাদের দোচালা বাড়ি উঠে আমার দিগন্ত খাটো করে দিল। রেলগাড়ি দেখার জন্য তখন ঘরের বারান্দা ছেড়ে স্যাকরা কাকাদের বাড়ি পেরিয়ে মাঠে যেতে হত। কিন্তু ততদিনে আমাদের পেয়ারাগাছটি বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে, আমার ভার বইবার ক্ষমতা হয়েছে তার। আমি ঐ গাছের যতখানি ওঠা যায়, উঠে, গলা বাড়িয়ে থাকতাম চারটের ট্রেনের দিকে। আমার কাছে ব্যাপারটা ছিল এক সংগ্রামের মতো – কচি গাছের ডাল ভেঙে পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল একদিকে, অন্যদিকে ছিল চারটের ট্রেনের সম্মোহন। আমাদের বাড়ির বাঁ-পাশ দিয়ে গ্রামের প্রধান পথ একটু গিয়েই দুভাগে ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে হাজারিতলা ছুঁয়ে সোজা গ্রামের মধ্যে, সেখানে বর্ণহিন্দুদের বর্ধিষ্ণু পাড়া – উঁচু প্রাচীর ঘেরা – জমিদার, জোতদার, কায়েত, বদ্যি, বামুনদের বাড়ি। অন্য পথটা আমাদেরই সবজিক্ষেতের পা ছুঁয়ে, ডোবার পাশ দিয়ে চলে গেছে কলুপাড়া, জেলেপাড়ার দিকে।

ঐ রেলপথের ওপর ছিল পুল, আমরা বলতাম রেলপুল। রেলপথের পাশে সুদূর লম্বা আর বেশ চওড়া রেলখাদ। তার ওপর দিয়ে গাঁয়ের রাস্তা। রেলপুলের নিচে বাঁধাল দিয়ে মাছ ধরা হত। প্রচুর মাছ ছিল ঐ রেলখাদে। সেখানে ছোট-বড় নানা রকম পনেরো-ষোলোটা হাতছিপ নিয়ে, হাতে খালুই, কোমরে গামছা বেঁধে বাবা মাছ ধরতে যেতেন। আমি টোপের কৌটো হাতে পিছু পিছু সঙ্গে যেতাম। ফিরতে সন্ধে হয়ে যেত। সন্ধের অন্ধকারে, ফেরার পথে, বাবা আখের ক্ষেত থেকে আখ ভেঙে দিতেন। বাবার কাঁধে লম্বা লম্বা ছিপ, আমার কাঁধে আখ। বাবার হাতে খালুই ভরতি মাছ মাঝে মাঝে খলবলিয়ে উঠত। আমরা বাড়ি ফিরতাম। রেলখাদের পাবদা মাছের স্বাদ ছিল চমৎকার। সবচেয়ে বড় মাছটি ঠাকমা আমাকে ভেজে দিতেন। একদিন, সন্ধের দগদগে চাঁদ উঠেছে রেলখাদের ওপরে। যতটা-না তার ঝকমকে আলো তার চেয়ে বেশি ভয়ঙ্করতা। থালার মতো বড় আর লালচে চাঁদ মৃদু আর গম্ভীর আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে জলে। অত নির্জনতা, অত বিশালতা আর ভয়ানক সৌন্দর্য আমি আগে কোনোদিন দেখি নি। পিছনে, মাঠের মধ্যে একটা বটগাছ, একটা-দুটো তালগাছ, সবাই চুপচাপ। কেবল হেঁটে আসছে দূর থেকে একপাল মোষ, কয়েকজন বালক রাখাল। তারাও চুপচাপ। আমার ভয় হল। বাবাকে বললাম, ‘বাড়ি চলো’। বাবা তখনও ছিপ গোটান নি – গোটা কুড়ি বিরাট ছিপ গুটিয়ে তুলতে অনেক সময় নেবে। ‘তুই বাড়ি যা ঐ রাখালদের সঙ্গে, আমি আসছি’ – এই বলে তিনি একটা বড় মোষের পিঠের ওপর আমাকে চাপিয়ে দিলেন। রাখালদের বলে দিলেন বাড়িতে নামিয়ে দিতে। যে রাস্তায় মোষগুলো ফিরছিল আর দুপাশে আদিম বট-পাকুড়ের জটলা। একজন রাখাল আবার শুরু করল ভুতের গল্প – লম্বা লম্বা পা দুপাশের দুই গাছে রেখে সে নাকি দাঁড়িয়ে থাকে। আর তার ফল হবার যা হল – আমি মোষের পিঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পড়ে দেখি, যে মোষটার পিঠে চড়েছি সেটা দলছুট হয়ে কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে কে জানে, রাখালটাখাল কেউ ধারে-কাছে নেই। বিশাল বিজন অন্ধকার মাঠে মোষটা একা একা চলছে – আমি তার পিঠে শুয়ে অর্ধচেতন। অনেকক্ষণ পরে রাখালরাজার দর্শন মিলল। সে বলল, ‘ভয় পাস নি তো রে!’ বাবা আর কোনোদিন এরকম কাজ করেন নি।

বাবার ছিল ব্যয় করার মতো অফুরন্ত সময়। তিনি ঐ সময় জুড়ে মাছ ধরতেন আর যাত্রাদলে অভিনয় করতেন। একবার, মিত্তিরদের বাইরের বাড়ির মাঠে যাত্রা হচ্ছে। গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে দেখতে। আমিও মার সঙ্গে একজন দর্শক হয়ে আসরে উপস্থিত। বাবা পরশুরামের ভুমিকায়, মাতৃহত্যার জন্য যাত্রাদলের বিশাল কুঠারটি তুলতেই মা বাবাকে চিনিয়ে দিলেন। আমি স্বচক্ষে দেখলাম আমার বাবার নিষ্ঠুরতা। ঐ ছবি আমি জীবনে ভুলব না। আর্তনাদ করে সেই যে মার কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিলাম, সেদিন আর চোখ খুলি নি। বাবাকে তারপর থেকে বেশ একটু ভয়ই পেতাম, অনেকদিন পর্যন্ত।

মামার বাড়ি ছিল আমার কাছে এক রোমাঞ্চকর জায়গা। মধ্যি উঠোনে ছিল এক বিস্তৃত গোলাপগাছ, ছোট ছোট অজস্র ফুল ধরত। আর ঘরে লম্বা লম্বা শিকেয় ঝোলানো থাকত আমসত্ত্ব, বড়ি, কুলের আচার, ঘি, কাসুন্দি, মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, তিলের আর নারকেলের নাড়ু। ছোট, দোহারা, মিষ্টি চেহারার বিধবা মহিলা, আমার দিদিমা কাসুন্দি করতেন, বড়ি দিতেন। পবিত্র হয়ে বড়ির ভেজানো ডাল ধামায় করে ধুতে নিয়ে যেতেন কালী নদীতে। মা যেতেন সঙ্গে, আমিও।

আমরা গেলে পাতা হত ফর্সা আর ভারি চমৎকার সুতোর কাজ করা বিছানা আর অনেকগুলো নকশিকাঁথা। সন্ধে লাগতেই খাওয়াদাওয়া শেষ। তারপর শুয়ে পড়া। প্রদীপ জ্বলে। রেড়ির তেলের প্রদীপ। শুয়ে শুয়ে মা আর দিদিমা গল্প করতেন। কত কি সব গল্প যেন আর শেষ হতে চায় না। এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। মধ্যে মধ্যে জেগে উঠে শুনতাম, গল্প চলছে। ঘর অন্ধকার, মা ও মেয়ের মৃদু, শান্ত, প্রাণখোলা গল্প। পেঁয়ো গাছে মস্ত মৌচাক হয়েছিল, কি করে তা ভাঙা হল, তার সামান্য একটু মধু এখনো রাখা আছে মার আর আমার জন্যে। চোরের গল্প, বড়মাসিমার গল্প – এই রকম সব। আর পাশের ঘরে তখন এক থুত্থুড়ে, মাজা বেঁকে যাওয়া বৃদ্ধা খুটখাট করে কবিরাজি ওষুধ বানাচ্ছেন। ঐ বৃদ্ধা আমার দিদিমার ননদ। তাঁর নিজের কোনো সন্তান ছিল না, দিদিমার কাছেই থাকতেন। কার্যত তিনিই ছিলেন দিদিমা আর ছোটমামার গার্জেন। তাঁর ঘরময় নানান ছালবাকল, শিকড়বাকড়, বীজ, পাতা, হামানদিস্তে, শিশিবোতল। রাত জেগে, অক্লান্তভাবে তিনি কণ্টিকারীর রস শিশিতে ভরছেন, শিকড় বাঁটছেন, শুকনো বীজ গুঁড়ো করছেন। ঐ অদ্ভুত চৌকস মহিলা আজও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। দিদিমাদের জমিজমা থেকে আয় হত খুব সামান্যই, তাই ঐ অভিভাবক বৃদ্ধাকে নানান ফন্দিফিকির করতে হত। উনি ছিলেন আশপাশের গাঁয়ের দরিদ্র মানুষদের কাছে বদ্যিবুড়ি। নানান রকম দ্রব্য মিশিয়ে তিনি বিচিত্র সব বড়ি আর পাঁচন বানাতেন, রাত জেগে। নিজেই এসব মাঠঘাট থেকে জোগাড় করতেন। গাঁ-গঞ্জ ঘুরে ঘুরে ওষুধ দিয়ে বেড়াতেন। যেখানে অসুখ সেখানেই তিনি বিনি ভিজিটের ডাক্তার। যে যা দিত, চাল ডাল সবজি কিংবা পয়সা, তাই-ই নিতেন। আমি কয়েকবার তাঁর সঙ্গ নিয়েছি, ভিন গাঁয়ে বেড়াবার লোভে। তখন স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর খাতির কত ছিল ঐসব দরিদ্র মানুষদের মধ্যে। তাঁর পরিশ্রমের কৃপায় হেসেখেলে চলে যেত দিদিমাদের। এছাড়াও, দিদিমার ভাইয়েরা নিয়মিত কিছু ফসল কিছু অর্থ দিয়ে যেতেন। দিদিমা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিলেন। হয়তো, দিদিমার দাদারা দিদিমা-র শরিকি ভাগের কিছু অংশ দিয়ে যেতেন। একথা আমি মার কাছ থেকে শুনেছি। চোখ বন্ধ করে আজও আমি দেখতে পাই : মাজা বেঁকে যাওয়া এক বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে, কণ্টিকারীর বড়ির কৌটো, সালসার শিশি, আরো কত কিছু কাঁধের ঝুলিতে নিয়ে হাঁটছেন। সঙ্গে, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো পায়ে, হাঁটছি আমি, এক শিশু – গাবগাছ, কামরাঙাগাছ আর লাল টকটকে হয়ে ফুটে থাকা শিমুলগাছের নিচ দিয়ে, বঁইচির জঙ্গল পেরিয়ে, সবুজ ক্ষেতের পাশ দিয়ে গাঁয়ের শান্ত, নীরব পথে। ঐ পথে, ওরকম ভাবে কোনো বৃদ্ধা আর কোনো শিশু আজও হেঁটে যায় কিনা কে জানে! আমার ছোট মামা ওঁর কাছ থেকে গুটি বসন্তের অব্যর্থ চিকিৎসাটি শিখেছিলেন ও আমৃত্যু বহু চিকিৎসা করেছেন।

একবার হরিনারায়নপুর থেকে সোজা গরুর গাড়ি চেপে আমাদের বাড়ি বণ্ডবিলে এসেছিলাম। সে দিনটার কথা এখনও চোখের ওপর ভেসে ওঠে, একটু ভাবলেই। দুপুর নাগাদ যাত্রা করলাম আমরা। আস্তে আস্তে চলছে গাড়ি। গাড়িতে আমি, মা বাবা এবং মার কোলে একটি শিশু – আমার পরের ভাই। দিদিমা গাড়ির পিছনে পিছনে হেঁটে এলেন গাঁয়ের শেষ পর্যন্ত। তারপর মাঠ। হেমন্তকালের দুপুর। ফাঁকা মাঠে পাখির ডাক। বৈঁচির ক্ষেত, আসশ্যাওড়ার গাছ ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে চোখে। একটা ছোট নদী পার হলাম আমরা। গাড়িও পার হল। তারপর আবার চলা। চলতে চলতে গাড়ি রাস্তার একটা বাঁকে এসে দাঁড়াল। সেখানে ছিল কামারশালা, মিষ্টির দোকান, ইঁদারা, হরেকরকম জিনিসপত্রের ছোট ঝুপড়ি-ঝুপড়ি দোকান। এখানে গরু জল খাবে, বিশ্রাম নেবে। গাড়ির সামনের দিকটা ঝুঁকে মাটি ছুঁলো, আমার মনে হল, আমি সত্যিকারের এক অচেনা দেশে এসেছি।

আমাদের বিরাট উঠোনের তিনদিকে তিনটে বড় ঘরের একটাতে থাকতেন জ্যাঠামশায় ও জেঠিমা, অন্যটায় বাবা, মা আর আমি, আর একটাতে আমার পঙ্গু পিসিমা ও ঠাকমা। ঠাকমার কথা অল্পই মনে আছে। যখন তিনি মারা যান তখন আমার বয়স বছর চারেক মাত্র। মৃত্যুর পর তাঁকে আমাদের বিরাট, ঝকঝকে, নিকোনো উঠোনে তুলসীমঞ্চের নিচে শুইয়ে দেওয়া হল – দুটো পায়ে তাঁর লাল আলতা, কপালে খুব বড় করে সিঁদুর, ফুল। তখন অল্প অল্প শোক-বিলাপের মধ্যে আমার উৎসব উৎসব লাগছিল।

আমাদের কৌলিক ব্যবসার যে আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই এটা আমার দুজন ঠাকুরদা বুঝেছিলেন – আমার নিজের ঠাকুরদা এবং তাঁর সবচেয়ে ছোট ভাই। ঠাকুরদার সেই ছোট ভাইয়ের কথা আমার মনে পড়ে, তিনি তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। অল্প বয়সে তিনি সম্ভবত কোনো বড় ডাক্তারের কম্পাউন্ডার হয়ে কিছু বদ্যিগিরি শিখেছিলেন। এই বিদ্যের জোরে ইউনিয়ান বোর্ডের স্থানীয় গ্রাম্য দাবাখানায় কিছুদিন চিকিৎসা করার পর নিজেই স্বাধীন ডাক্তার বনে যান। বলা চলে, তিনি নতুন আলো আনেন আমাদের ঠাকুরদামশায়দের মধ্যে। যখন তাঁর খুব রমরমা, তখনই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান, আর ফেরেন নি। আমি যখন কৃষ্ণনগরে কলেজের ছাত্র তখন তিনি একবার আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। লেংটিসার, ঋজু একজন বলিষ্ঠ বৃদ্ধ – বিশাল কপাল আর জটাজুট নিয়ে একটা ব্যক্তিত্ব। দেখলে ভক্তি হয়। সেই তাঁর সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা।

আমার অন্য দুই ঠাকুরদা তাঁদের কৌলিক বৃত্তি অর্থাৎ ঠিকুজি, কোষ্ঠী, কররেখা বিচার, শান্তিস্বস্ত্যয়ন এবং কিছু যজমানি কাজ নিয়ে গ্রামেই থেকে গেলেন। ঠাকমা মারা যাবার পর ঠাকুরদা কাজকর্ম ছেড়ে বাড়িতে চলে এসেছিলেন পাকাপাকিভাবে। আগে আসাম ও সকরিগলিঘাটে ব্যবসা করতে যেতেন – সম্ভবত সেখানে কোনো বড় কন্ট্রাক্টরের অধীনে তাঁর কাজকর্ম ছিল। তিনি বাড়ি ফিরে এসে, বোধ হয় বানপ্রস্থে বন্ধন মুক্তির একটি সুদূর আশা নিয়ে, পুত্রিদের স্বনির্ভর হতে বললেন। জ্যাঠামশায়কে দর্শনার বর্ডারের কাছে পঁচিশ বিঘে জমি কিনে দিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কোনোদিনও আয়-উপার্জন করতে শিখবে না, অথচ তাঁর সংসার হয়েছে। বাবা তখন কি আর করেন, আলমভাঙার বাজারে এক মাড়োয়াড়ির কাপরের দোকানে হলেন সেলসম্যান। কয়েকদিন পড়ে আবার সে কাজ ছেড়ে ঐ দোকানেরই এক দর্জির কাছে সেলাইয়ের তালিম নিতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর সুবিধে হল না, কারণ তখনও তো আমাদের হাঁড়ি শিকেয় চড়ে নি। ঠাকুরদা তাঁর দুই সন্তানের পরিণতি দেখে প্রায়ই দুঃখ করতেন, চোখের জল মুছতেও আমি দেখেছি। বাবা নিজে আলমডাঙা বাজারে একটা দোকানও করেন।

ছেলেবেলায়, আমার জ্যাঠামশায়কে দেখতাম একবাটি তেল মাখছেন। বারান্দায় রোদ এসেছে। তিনি তেল মাখার জন্য একটা তেলকাঁই গামছা পরেছেন, একটা পিঁড়েতে বসেছেন। তারপর তাঁর তেল মাখার কী সে কায়দা-কৌশল – কখনও হাতের তালু দিয়ে মাথায় ফটাফট নারকেল তেল বসাচ্ছেন, কখনও চটাসপটাস শব্দ করে গাঁয়ে সরষের তেল মাড়ছেন। জেঠিমা হাঁ করে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছেন। এমনিতেই জেঠিমা একটু ন্যাকাবোকার মতো। বহুদিন নানান আখড়ায় (লোকায়ত ধর্মীয় আখড়া) কাটিয়ে জ্যাঠামশায় ঘরে এসেছেন – এ যেন জেঠিমার পরম ভাগ্য। ঠাকুরদা বলতেন ‘তেল পেনেট’, পেইন্ট-এর বিকৃত উচ্চারণ।

জ্যাঠামশায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ক্লাস টেনে উঠে তিনি আখড়ায় ভিড়ে যান রহস্যজনকভাবে। তখনকার রাজনীতি, স্বাধীনতা-আন্দোলন এসবে না গিয়ে, বিপরীত হাওয়ায় ভেসে কি করে যে তিনি লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ঝুঁকলেন, এটা সত্যিই রহস্যজনক। যাই হোক, তিনি আখড়ায় ভিড়ে বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ, কীর্তন গান ও নানারকম বাদ্যযন্ত্রাদিতে শিক্ষিত হতে লাগলেন। তিনি ছিলেন খুবই সুকণ্ঠ – তার ওপর শিক্ষার ফলে তিনি কীর্তনীয়া হিসেবে বেশ নাম করলেন। এখন তাঁর বয়স ছিয়াত্তর-সাতাত্তর। এখনও তিনি গাইবেন শুনলে তাঁর অনুষ্ঠানে ভিড় হবেই, এদেশেও। তিনি সত্যিই এক বিচিত্র গুণী এবং এক খাপছাড়া চরিত্র। আমারা শৈশবে দেখেছি, তাঁর বেশ কয়েকজন বৈষ্ণবী সেবাদাসী ছিল। তারা তাঁর পিছু পিছু ঘরত। তিনি নাকি ছিলেন ঐ যুবতীদের ত্রাণকর্তা।

আমার ঠাকুরদা আখড়া-মাহাত্ম্য যে কি জিনিস, তা জানতেন। তাই প্রথমেই তিনি সেই পুরোনো দাওয়াই প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। পুত্রের ঘোরতর আপত্তি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন কিছুই না মেনে একদিন আখড়া থেকে তাঁকে জোর করে তুলে এনে সোজা বিয়ের পিঁড়িতে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বিয়ে করে ফেরার পথে, গ্রামে এসে, পালকি থেকে টুক করে নেমে, ‘এই আসছি’ বলে তিনি পালালেন। খুঁজেপেতে দুদিন পর তাঁকে আবার ধরে আনা হল। পলায়নপ্রবণতা তাঁর সারা জীবন রইল। যাই হোক, ছোটবেলা তাঁকে দেখতাম তেল মাখতে আর আদার রস দিয়ে প্রায় আধ পোয়া গরম গাওয়া ঘি এবং এক বাটি সর খেতে। বড় কড়াইয়ে জ্বাল দেওয়া দুধের ওপর পুরু সর জমত। ঐ সম্পূর্ণ সরখানি একটা সাদা পাথরের বাটিতে করে তাঁকে দিতে হত। যে কদিন তিনি বাড়িতে থাকতেন আমি ঐ সরের এক ইঞ্চিও ভাগ পেতাম না।

জ্যাঠামশায় শেষপর্যন্ত ঘর ও বাইরের মধ্যে একটা সমঝোতা করে নিয়েছিলেন। তিনি হাত দেড়েক উঁচু একটা পাথরের কৃষ্ণমূর্তি এবং তার থেকে একটু ছোট পিতলের এক রাধামূর্তি নিজের ঘরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই যুগলমূর্তির নাম ছিল রাধামাধব বিগ্রহ। আমি দেখতাম, তিনি মধ্যে মধ্যে খুব শৌখিন পোশাক-আশাক করছেন – ধুতি, পাঞ্জাবি, চকচকে পাম্পশু। তখন বাড়ির সবাই আড়ালে মুচকে মুচকে হাসত। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তিনি একটা খাটো ধুতি আর ফতুয়া পরতেন এবং কাঁধে ঝোলাতেন সেই ফকিরদের ঝুলি আর একতারা।"

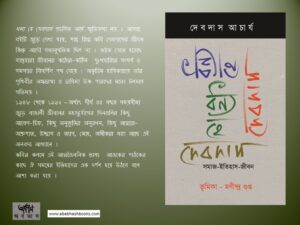

দেবদাস আচার্য, ‘ধন্য হে দেবদাস: সমাজ-ইতিহাস-জীবন’, ‘অবভাস’

দেবদাস আচার্য- কবি- গদ্যশিল্পী।

বইটি সংগ্রহ করতে ক্লিক করুন https://www.ababhashbooks.com/dhonyo-he-debdas-somaj-itihas-jiban.html